الآرامية - ذاكرة ساميّة حية

متحدث آرامي من منطقة الجليل في إسرائيل يحمل كتاب ترانيم. (فينبار أوريلي / رويترز)

عشتارتيفي كوم- تايمز اوف اسرائيل/

ألكسندر أ. وينوغرادسكي فرينكل، 26 تشرين الثاني نوفمبر 2025

في عصر التنقل والتشتت العالمي، تُثير عبارة "مسيحيو الشرق" مشاعر القرب والبعد. فهي تُشير إلى المناطق التي نشأت فيها التقاليد التوحيدية العظيمة - سومر، آشور، إسرائيل القديمة - وإلى المجتمعات التي تعيش الآن في أمستردام، سودرتاليا، شتوتغارت، سيدني، القدس، كيرالا، والقوقاز. ومع ذلك، غالبًا ما يُتداول المصطلح كشعار أكثر منه اعترافًا بالإرث اللغوي والطقسي واللاهوتي الاستثنائي الذي تحمله الكنائس السريانية، القبطية، الأرمنية، الآشورية، الإثيوبية، وغيرها من الكنائس ذات الجذور السامية. تاريخهم ليس إقليميًا، بل عالمي.

وصلت المسيحية السريانية والآرامية إلى الهند وكيرالا وآسام وحتى التبت، حيث كانت لاسا ذات يوم مقرًا أسقفيًا لكنيسة المشرق - وهي حكاية يقبلها الدالاي لاما بسخرية لطيفة. سافرت المسيحية على طول طريق الحرير قبل وقت طويل من ظهور الكنيسة اللاتينية في القدس. وفي شبه الجزيرة العربية، ازدهرت المجتمعات اليهودية والمسيحية معًا قبل ظهور الإسلام. عندما رحب بطريرك القدس صفرونيوس بالخليفة عمر في القدس عام 637، كان المشهد المسيحي يضم البيزنطيين الناطقين باليونانية والأرمن والأقباط والإثيوبيين والسريان الأرثوذكس والآشوريين / النساطرة آنذاك. لم تكن فئات "الكاثوليك" و"البروتستانت" موجودة بعد.

لماذا إذن نتحدث عن هؤلاء المسيحيين كما لو كانوا هامشيين، أو فضولًا مهددًا بالانقراض تقريبًا؟ لماذا نتجاهل التراث الروحي واللغوي والثقافي الهائل الذي حافظوا عليه عبر قرون من الاضطهاد والنفي - غالبًا دون دعم حقيقي من إخوانهم المسيحيين الغربيين؟ يتفوق الغرب في تقديم المساعدات الإنسانية أو حفظ المخطوطات في المكتبات، لكنه نادرًا ما أدرك العمق اللاهوتي للكنائس السامية، التي تختلف لغاتها وفئاتها الفكرية اختلافًا جوهريًا عن الأطر اليونانية واللاتينية التي شكلت أوروبا.

هذه الأيام، ولأول مرة في حبريته، يزور البابا ليون الرابع عشر البطريرك المسكوني برثلماوس، رئيس أساقفة القسطنطينية والأول بين أقرانه بين الكنائس الأرثوذكسية البيزنطية، في الفنار بإسطنبول. تأتي هذه الزيارة في منطقة تمارس فيها البطريركية المسكونية القيادة الروحية على جزء كبير من العالم الأرثوذكسي الشرقي، حتى مع تعريف تركيا الحالية لنفسها بأنها علمانية و"غير طائفية" رسميًا. ومن المفارقات، في هذا السياق نفسه، افتتاح أو إحياء العديد من الرعايا الأرثوذكسية - وخاصة تلك ذات التقاليد الروسية، التابعة إما لبطريركية موسكو أو لسلطة البطريركية المسكونية - مما يكشف عن حيوية الأرثوذكسية المعاصرة وتشرذمها..

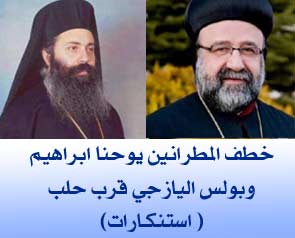

سيواصل أسقف روما رحلته إلى الشرق الأوسط، بزيارة لبنان، البلد الذي تعرّض نسيجه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لاهتزازات عميقة. لا يزال لبنان موطنًا للكنيسة المارونية الكاثوليكية الرومانية - المتجذرة في السريانية الغربية، الناطقة أصلًا بالآرامية - إلى جانب كوكبة مميزة من الطوائف الكاثوليكية والأرثوذكسية الشرقية. يُسلّط لقاء البابا بهذه الكنائس الضوء على هشاشة التوازن في أرضٍ تُنسج فيها المسيحية في جوهر هوية الأمة، في حين يُشكّل انعدام الأمن والأزمات ضغطًا هائلًا على جميع الأقليات الدينية.

في الذكرى الـ ١٧٠٠ لمجمع نيقية، يكشف لقاء البابا بالبطريرك المسكوني - وزيارته للطوائف المسيحية السبع عشرة في لبنان، وخاصة الموارنة ذوي الجذور السريانية - من جديد عن تعددية اللغات اللاهوتية التي شكلت العقيدة الأولى: صرامة الآباء اليونانيين في مفاهيمهم، وتماسك الغرب اللاتيني في التشريع، والشعور السامي للكنائس الآرامية بالوحدة العلائقية في المسيح.

تُذكّر هذه اللقاءات بأن إيمان نيقية متعدد الجذور، وأن أعمق تماسكه لا يكمن في التجانس، بل في انسجام هذه الأصوات القديمة. جمع مجمع نيقية مسيحيين أغلبهم من غير اليهود، وناقشوا هوية المسيح اليهودي من منظور فلسفي يوناني، في وقتٍ أثّرت فيه التيارات الآريوسية وشبه الآريوسية تأثيرًا قويًا على معظم الأساقفة آنذاك. في صميم هذا التراث تكمن الآرامية، لغة الترجوم والتلمود، ولغة يسوع المسيح.

الآرامية ليست أثرًا دخيلًا، بل تُسمع في الكاديش في كل مجتمع يهودي حول العالم؛ وتُشكل تراتيل عيد الفصح، والزوهار، والطقوس اليومية لليهود من العراق وسوريا. في إسرائيل اليوم، لا يُنظر إلى الآرامية على أنها لغة أجنبية، بل كجزء من فضاء اللغة العبرية الخاص. وقد شجع هذا القرب على إحياء هادئ ولكنه مهم للاهتمام بها: فجامعات بار إيلان، والجامعة العبرية في حيفا، وجامعة بن غوريون تدرس الآن اللهجات الآرامية الجديدة اليهودية والمسيحية معًا. ويرسم الباحثون خرائط لأنماط الكلام في المجتمعات السابقة من جبال هكاري، وسهل نينوى، وشمال إيران، مُعيدين اكتشاف ماضٍ سامي مشترك كانت فيه ثنائية اللغة اليهودية والسريانية المسيحية شائعة وطبيعية.

في القدس، قبل الجائحة بوقت طويل، كان طلاب مدرسة الحي اليهودي يتوقفون عند الرعية السريانية الأرثوذكسية القريبة ليسألوا المختار عن المصطلحات التلمودية الآرامية المحفوظة في القداس. كشفت هذه اللقاءات - الهادئة وغير المعلنة - أن الآرامية ليست مجرد لغة تراث مسيحي، بل هي جزء من سلسلة سامية حية تربط مجتمعات تفصلها عادةً اللاهوت أو السياسة.

في هذه الأثناء، في طور عابدين، المعقل التاريخي للمسيحية السريانية، يستمر هجرة السكان بصمت. القرى التي كانت تحافظ على لهجة تورويو بشكل طبيعي - من خلال العائلات والأسواق والحقول والترانيم الرهبانية - لا تستضيف الآن سوى بضع عشرات من الأسر، غالبًا من كبار السن. توجد "حركة عودة" رمزية من السويد أو ألمانيا، لكنها لا تستطيع إعادة تهيئة الظروف البيئية اللازمة لبقاء اللغة.

تصبح النظرة العالمية، وإيقاع الصلاة، وقواعد الهوية نفسها هشة، لكنها تناضل من أجل إعادة نشرها. ومن المفارقات، أن مناطق أخرى تُظهر حيوية غير متوقعة. في جميع أنحاء الخليج - الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت، عُمان - يجتمع المسيحيون السريان والآشوريون والمالانكاريون بأعداد كبيرة. طقوسهم الدينية حافلة، وجوقاتهم مؤثرة، ورعاياهم نشطة. لكن ظروف حياة المهاجرين - عقود عمل قصيرة الأجل، وتعليم ديني محدود، وانعدام الاستقرار بين الأجيال - تعني أنه بينما يزدهر الإيمان، ينهار تناقل اللغة. ينشأ الأطفال على الإنجليزية، والمالايالامية، والتاغالوغية، أو العربية. تصبح الآرامية صوتًا طقسيًا بدلًا من لغة محلية.

لا يقع أحد أكثر مراكز المسيحية الآرامية حيويةً اليوم في بلاد ما بين النهرين، بل في الهند، حيث تحافظ تقاليد مالانكارا ومور توما على الترنيم الآرامي، والترانيم السريانية الغربية، وتراثًا لاهوتيًا غنيًا، وتجدده. هنا، لا تُمثل الآرامية حنينًا للماضي، بل إبداعًا ثقافيًا. تُدرّس في المعاهد اللاهوتية، وتُنشد في ألحان جديدة، وتُنسج في عظات الملايام، وتُواصلها مجتمعات ترى نفسها وارثةً للعالمين السامي وجنوب آسيا. تُثبت الهند أن الآرامية قادرة على الصمود عندما تتكيف بدلًا من أن تتراجع.

في غضون ذلك، شرعت كنيسة المشرق الآشورية، بقيادة قداسة البطريرك مار آوا الثالث، في إعادة انتشار عبر الاتحاد الروسي والقوقاز. ظهرت رعايا جديدة في كراسنودار وروستوف وأوسيتيا الشمالية؛ بينما تواصلت مجتمعات قديمة في جورجيا وأرمينيا جذورها الليتورجية. مع ذلك، لا تزال هذه المجتمعات منقسمة بين عدة طوائف: السريان الأرثوذكس، والسريان الكاثوليك، وكنيسة المشرق الآشورية، والكلدان الكاثوليك، والموارنة، وكنيسة المشرق القديمة. غالبًا ما يبدو هذا التشرذم نقطة ضعف. إلا أنه يكشف أيضًا عن حقيقة متناقضة: فالتقاليد ما قبل الخلقيدونية أكثر صمودًا في مواجهة العنف والنفي وانعدام الجنسية.

لهذه الكنائس تجربة طويلة مع التهميش. لم تتوقع قط حماية دنيوية، وبالتالي تعلمت البقاء على قيد الحياة بالقليل. صمودها ليس ديموغرافيًا فحسب، بل لاهوتيًا أيضًا، متجذرًا في رؤية روحية للعالم شكلتها فئات سامية من الهوية والنفي والإخلاص. هذا يقودنا إلى فهم معاصر أعمق: لا يمكن فهم المسيحية بدون مصفوفتها السامية. صلّت الكنيسة الأولى، وجادلت، واعترفت إلى حد كبير باستخدام المصطلحات الآرامية. أما المفاهيم التي أصبحت تجريدية لاحقًا في اليونانية - أوسيا، فيسيس، هيبوستاسيس - فقد عُبِّر عنها في الأصل من خلال جذور لفظية سامية تُركِّز على العلاقة والحضور والفعل، لا على الميتافيزيقيا.

في الفكر السرياني، تعني كلمة "هيمنوتا" (الإيمان) الإخلاص والثبات؛ بينما تعني كلمة "پارسوپا" (الوجود الشخصي) وجهًا، حضورًا شخصيًا؛ بينما تعني كلمة "قنوما" (القنوما) أسلوبًا ملموسًا للوجود. تكشف هذه التصنيفات عن مسيحية ديناميكية، متجسدة، وعلائقية، أقرب بكثير إلى الأنبياء والوعي الليتورجي اليهودي منها إلى البنى الفلسفية اللاحقة.

عام ٢٠٢٥، الذي يصادف الذكرى ١٧٠٠ لمجمع نيقية، أثار نقاشات متجددة حول كيفية تقاطع اللغات اللاهوتية اليونانية والسامية - وأين تتباعد. سيُقال الكثير عن مصطلحات يونانية مثل "ὁμοούσιος" ("من جوهر واحد")، والتي لا غنى عنها في صياغة قانون الإيمان. ومع ذلك، لا تكتمل هذه النقاشات إلا عند استنارتها بالفئات الآرامية التي شكلت التجربة المسيحية المبكرة. فمصطلح مثل ὁμοούσιος لا يجد له مرادفًا دقيقًا في الآرامية. بل تُعبّر السريانية عن السرّ نفسه من خلال حضور المسيح المُعلن، ذاك الذي يُعرّف الآب في "وجهه" وأفعاله. اللاهوت، من هذا المنظور، أقلّ تركيزًا على الجوهر وأكثر تركيزًا على اللقاء. وبعيدًا عن نسبية العقيدة، فإن هذا يُعمّقها. ويُظهر أن المسيحية تمتلك قواعد لاهوتية متعددة، كلٌّ منها شرعي، وكلٌّ منها يُعبّر عن جانب مختلف من الوحي نفسه. في عالمٍ مُجزّأ بالهوية والأيديولوجيا، تُذكّرنا التقاليد السامية بأن الوحدة لا تتطلب التماثل، بل تنوّعًا مُنسجمًا مُتجذّرًا في الوحي المُشترك.

هناك تطور معاصر آخر يستحق الاهتمام: الصعود المفاجئ للحضور السرياني والآشوري في الحياة العامة في شمال أوروبا. ففي هولندا وبلجيكا وألمانيا والسويد، يشغل أعضاء هذه الجاليات الآن مناصب في المجالس البلدية والمجالس الإقليمية والبرلمانات الوطنية. ويشاركون في حملاتٍ تتعلق بحقوق الأقليات، والاندماج، وحماية الثقافة. غالبًا ما تتسم مشاركتهم السياسية بالتنافسات الداخلية - الآشوريون ضد الآراميون، وكنيسة المشرق ضد كنيسة السريان الغربيين - لكنها تُمثل تحولًا ملحوظًا: فأحد أقدم الشعوب المسيحية، الذي عانى من الاضطهاد طويلًا في أراضي أجداده، يُسهم الآن في تشكيل الديمقراطيات الأوروبية. إن وجودهم في الحياة العامة يُضفي شرعية متجددة على روايتهم التاريخية، ويُعزز قدرتهم على الدفاع عن السكان الناطقين بالآرامية المهددين بالانقراض في الشرق الأوسط.

يُختزل العالم الحديث الهوية الدينية بشكل متزايد إلى أرقام، أو جيوسياسية، أو إحصاءات البقاء. لكن مسيحيي الشرق يحملون شيئًا أعمق: ذكرى حية لكيفية تفكير القرون الأولى للمسيحية، وصلواتها، وجادلتها، وأملها. بقاءهم ليس ديموغرافيًا فحسب: بل هو مفاهيمي. إنهم يحافظون على "الجهاز المناعي" القديم للجسم المسيحي، تمامًا مثل الغدة الزعترية، الغدة التي تشكل المناعة البيولوجية في المراحل المبكرة من الحياة ثم تضعف لكنها لا تختفي أبدًا. ومن هذا المنطلق، فإن وجودهم في إسرائيل لافت للنظر. تعترف الدولة بالسريان كآشوريين (אשורים/أشوريم) والآراميين "غير العرب" (ארמעעם/أرامايم) كهوية وطنية مميزة. تستكشف جمعيات مثل "الآراميت - لغة يهودية ثانية" التراث اللغوي اليهودي المسيحي المشترك. يدرس المسيحيون واليهود الإسرائيليون الآرامية الترجومية والتلمودية معًا.

لا يزال مستقبل مسيحيي الشرق غير مؤكد. يبدو أن طور عابدين فارغ ولكنه يقاوم. تكافح سوريا والعراق للاحتفاظ بمن تبقى من أتباعهما؛ يرتعد لبنان تحت وطأة الانهيار الاقتصادي. تواجه أرمينيا حالة من عدم الاستقرار الجيوسياسي. ومع ذلك، في الوقت نفسه، تربط الأدوات الرقمية جوقات من كيرالا، ورهبان من طور عابدين، ومعلمي الآرامية في أمريكا والسويد، وعلماء الليتورجيا في القدس. تُبث الآرامية على نطاق واسع على يوتيوب... ومن المفارقات أن المنفى جعل هذا التقليد أكثر عالمية، وأكثر وضوحًا، وربما أكثر قابلية للتجديد. لعلّ الكنائس الناطقة بالآرامية - المشتتة لكن المؤمنة، المجروحة لكن المُبدعة - تستعيد أنفاسها بعد قرن من الزمان. وربما تُقدّم للعالم المسيحي أجمع عمق الإيمان وصدقه وبساطته المُشرقة، تلك العقيدة التي اعتُرف بها لأول مرة بلغات إبراهيم والأنبياء والمسيح.

- 2025-11-28 مبعوث ترامب يستلم التكليفات الرئاسية الخاصة بملف العراق

- 2025-11-28 السفارة الأميركية ببغداد: مستعدون لدعم جهود حماية البنى التحتية الحيوية

- 2025-11-28 فرنسا تعيد الخدمة العسكرية الطوعية.. وماكرون يلمح إلى "تجنيد إجباري" في حالة الحرب

- 2025-11-28 ترامب: تعليق الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث

- 2025-11-27 وزير كهرباء كوردستان يحدد شرط عودة التيار خلال 48 ساعة ويتحدى مهاجمي "كورمور": مشروع "روناكي" لن يتوقف

- 2025-11-27 FBI يحقق في دوافع مسلح أفغاني أطلق النار على جنديين من الحرس الوطني قرب البيت الأبيض

- 2025-11-27 مسرور بارزاني والسوداني يدعوان إلى تشكيل لجنة والقبض على مهاجمي كورمور في أقرب وقت

- 2025-11-26 القنصلية الأميركية في أربيل تؤكد استمرار الحوار مع قيادات الإقليم وتعزيز الشراكة مع العراق

- 2025-11-26 تطهير 4500 كيلومتر في العراق من الألغام والمخلفات الحربية

- 2025-11-26 ميرتس: بوتين لن يخرج من أوكرانيا ناجحاً.. وأوروبا ليست لعبة بيد الآخرين

- 2025-11-26 خوفا من 7 أكتوبر جديد.. AI إسرائيلي يراقب منشورات الجنود

- 2025-11-26 التخطيط تعلن النتائج النهائية للتعداد السكاني: 46 مليون نسمة .. وسنحصي العراقيين في الخارج

- 2025-11-26 بغداد تتصدر مدن العالم بالتلوث.. و مرصد بيئي يحذر من "موجات أخطر" قادمة

- 2025-11-25 حكومة كوردستان تعلن عن إطلاق "خدمة الأخبار" بالتعاون مع "ميتا"

- 2025-11-25 تقرير الاتجار بالبشر لعام 2025: العراق يبذل جهوداً وتركيا تحرز تقدماً وإيران وسوريا في وضع سيئ

- 2025-11-25 اللون البنفسجي .. جودة الهواء يؤشر تردياً ملحوظاً وارتفاع مستوى التلوث في بغداد

- 2025-11-24 دهوك.. مصنع فرز القمامة يعمل على مدار الساعة لفرز 600 طن يومياً

- 2025-11-24 العراق.. القوى السياسية السنية تشكل تجمعا موحدا لتنسيق المواقف بعد الانتخابات

- 2025-11-24 عودة غير متوقعة.. فرنسا تمهد لرجوع الخدمة العسكرية التطوعية

- 2025-11-23 مسؤول بالديمقراطي الكوردستاني: الأعرجي والشطري الأوفرا حظاً لتولي رئاسة وزراء العراق

- المزيد

- 2025-11-28 العيادة الطبية المتنقلة التابعة للمجلس الشعبي تقدم خدماتها في قرية شيوز

- 2025-11-28 خلل في ساعة الدماغ.. دراسة تكشف سبب معاناتك من الأرق

- 2025-11-28 "تسلا" متهمة بالقتل.. دعوى جديدة تكشف عيبا خطيرا في الأبواب

- 2025-11-28 اشهار كتاب سراج وشراع برعاية سيادة قدس المونسينيور د. حنا كلداني/ عمَّان

- 2025-11-28 أليكس نعمان الملاكم الأسترالي من أصول آشورية يحقق لقباً جديداً

- 2025-11-28 البابا لاوُن الرابع عشر يلتقي الرئيس التركي والسلطات وأعضاء السلك الدبلوماسي ويترأس في اسطنبول لقاء صلاة مع الأساقفة والكهنة

- 2025-11-28 مبعوث ترامب يستلم التكليفات الرئاسية الخاصة بملف العراق

- 2025-11-28 السفارة الأميركية ببغداد: مستعدون لدعم جهود حماية البنى التحتية الحيوية

- 2025-11-28 فرنسا تعيد الخدمة العسكرية الطوعية.. وماكرون يلمح إلى "تجنيد إجباري" في حالة الحرب

- 2025-11-28 ترامب: تعليق الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث